Que peut-on faire pour vous ?

Notre-Dame du Cros : un sanctuaire marial en Minervois

Située dans un vallon encaissé, aux pieds de rochers abrupts entre lesquels s’ouvre une gorge étroite et sauvage, la chapelle Notre-Dame du Cros, sur la commune de Caunes-Minervois, tire son nom d’un mot du bas-latin : crossum ou crussum qui signifie creux, enfoncement, bas-fonds. Cette appellation est d’ailleurs en lien direct avec les légendes de fondation du sanctuaire.

Un légendaire riche et complexe

Avant l’Histoire, au Cros comme ailleurs, il y a en effet la légende véhiculée par la tradition populaire locale. C’est ce qu’on peut appeler l’invention du culte et du sanctuaire, au sens du mot latin inventio, c’est-à-dire la découverte. Cette légende se rattache bien évidemment à une autre tradition du lieu : celle des saints martyrs de Caunes, village situé à près de deux kilomètres de la chapelle. Au IIe siècle de notre ère, sous le règne de l’empereur Antonin, quatre frères (Amand, Alexandre, Luce et Audalbe) auraient été martyrisés pour avoir refusé de rendre un culte aux idoles. Au Cros, ils auraient même substitué le culte chrétien à une dévotion païenne rendue à cet endroit. Mais leur vita, que les Bollandistes du XVIIe siècle considèrent comme apocryphe, demeure très brève et assez évasive, avant d’être largement amplifiée au XIXe siècle. Pire encore, elle ne possède pas de lien avéré avec Caunes et semble plutôt faire référence à la région de Noyon.

En réalité, c’est l’hypothétique découverte de leurs dépouilles, dans le Champ des Victoires, à la fin du Xe siècle, qui demeure l’élément fondateur de leur culte, soigneusement orchestré et mis en avant par la communauté bénédictine caunoise, avide sans doute de reliques prestigieuses et rémunératrices. Quant à la légende du Cros proprement dite, elle se déploie en deux volets complémentaires. A une époque indéterminée, que certains auteurs situent au Ve ou VIe siècle, une statue de la vierge Marie, grossièrement taillée dans du bois noir et cachée dans une anfractuosité de rocher, aurait été découverte par hasard

Cette trouvaille fut toutefois regardée par la communauté caunoise comme une manifestation tangible de la divinité. La statue est alors ramenée au village et installée dans l’église du monastère. Mais, elle en disparaît mystérieusement toutes les nuits, après avoir mis sens dessus dessous sa chapelle provisoire. On ferme alors les portes à clé, mais c’est peine perdue et l’on retrouve chaque matin la capricieuse statue échouée dans la campagne environnante. On finit donc par comprendre que la Vierge ne veut pas rester à l’abbaye, mais préfère sans doute un sanctuaire particulier.

Mais où le lui construire, sans entamer de coûteux travaux à un endroit qui ne lui conviendrait pas ? Un jour, on se décide enfin à suivre les volontés divines ! Devant le peuple assemblé, on jette en l’air un marteau de marbrier après avoir demandé à la Vierge de bien vouloir le diriger. Celui-ci part vers l’Est et finit par retomber dans le vallon du Cros, au bord du torrent du Souc. C’est donc à cet endroit qu’on entreprend la construction d’une chapelle, qui sera ensuite inaugurée en grande pompe.

Mais, derrière le sanctuaire, se trouve aussi une source miraculeuse. Un jour, une pieuse bergère voit soudain jaillir près d’elle une source d’eau pure. Lorsqu’elle s’approche, elle voit flotter sur l’eau une sorte de coupe d’une matière inconnue. Elle s’en sert pour se désaltérer et faire boire de l’eau à ses enfants malades, qui sont aussitôt guéris. Attribuant ce miracle à la Sainte Vierge, elle fait alors construire contre le rocher trois cintres en pierre sèche, appelées ensuite les petites chapelles, en occitan las capeletos. La tradition y voit d’ailleurs les traces d’un premier lieu de culte, fruste et antérieur à la chapelle. Ensemble composite mais plutôt cohérent, le légendaire du Cros est bien évidemment dépourvu de marqueurs chronologiques et il n’existe pas de documents venant étayer solidement ces histoires des origines. Là comme ailleurs, c’est sans doute tardivement qu’il a été consigné par écrit, vraisemblablement avec la participation des Bénédictins caunois.

La chapelle de la Vierge a-t-elle donc remplacé un sanctuaire païen ? C’est possible, mais pas certain ; même si l’on sait que les carrières de marbre de Caunes ont été exploitées dès l’époque romaine. Rappelons également l’existence dans ce secteur de deux sites archéologiques importants : un oppidum protohistorique des Âges du bronze et du fer, situé au-dessus des falaises et la grotte du Roc de Buffens, dans le défilé de l’Argent-Double. On peut aussi constater que la chapelle et la source semblent étroitement liées et forment un ensemble indissociable dans la tradition locale. Enfin, il convient de signaler à quel point les légendes de Notre-Dame du Cros correspondent par de nombreux aspects à tous les topoi traditionnels du culte marial, qu’on retrouve dans toutes les provinces françaises et bien au-delà.

Lueurs médiévales

En ce qui concerne l’histoire du sanctuaire, force est de constater que les sources d’archives sont rares et qu’elles posent plusieurs problèmes. Pour la période médiévale, elles se résument ainsi à quelques mentions et textes. La première mention de la chapelle du Cros se trouve dans une bulle du Pape Gélase II, adressée le 13 janvier 1119 à Arnaud abbé de Caunes. Par celle-ci, le pontife confirme à l’abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul un certain nombre de privilèges et de possessions foncières, parmi lesquelles la « villa de Cros cum ecclesia sua ». En ce début du XIIe siècle, l’édifice existe donc déjà, sous une forme bien sûr différente de celle d’aujourd’hui, et il est lié à un domaine agricole. A l’autre bout du siècle, le 6 janvier 1187, l’abbaye agrandi d’ailleurs ce domaine en achetant, pour 2310 sols melgoriens, l’ensemble des propriétés de Pierre Ricard et de son fils, habitants de Caunes.

En réalité, l’historien et archéologue Dominique Baudreu a démontré que le Cros était un des sept décimaires entrant dans la mouvance de la villa de Caunes, hérités du Haut Moyen Age puis disparus à cause du regroupement de l’habitat dans l’actuel village, autour de l’abbaye. Regroupant ou non une population, le Cros constituait vraisemblablement un enclos sacré ou ecclésial, avec une limite circulaire enveloppant la chapelle, d’un diamètre de 56 mètres environ, visible sur d’anciens plans. Appartenant au monastère, cet enclos datait peut-être de la fin du Xe ou du début du XIe siècle, lors de l’instauration par l’Eglise de la Paix de Dieu pour lutter contre les ravages des guerres féodales.

La chapelle mentionnée dans la bulle de 1119 est donc certainement un édifice roman, dont il ne reste toutefois plus grand-chose de nos jours, excepté quelques fondations. Aux environs de 1191, nous possédons toutefois un autre document important. Il s’agit des statuts d’une confrérie de la Vierge, fondée dans la chapelle par les habitants de Caunes avec l’accord du seigneur abbé. L’association est placée sous la titulature de Notre-Dame de l’Assomption et est dirigée par douze gouverneurs élus pour un an. Elle peut recruter ses membres au-delà de la communauté de Caunes et entretient deux prêtres pour les offices. Les obligations des confrères et confrèresses sont classiques et assez peu contraignantes. Il s’agit de prier la Vierge le plus souvent possible, d’assister aux offices des principales fêtes mariales et aux sépultures des associés décédés et de payer une cotisation annuelle de deux deniers. La confrérie semble d’ailleurs posséder une maison au Cros, où elle se réunit pour entendre la lecture des statuts, que tous doivent bien évidemment respecter.

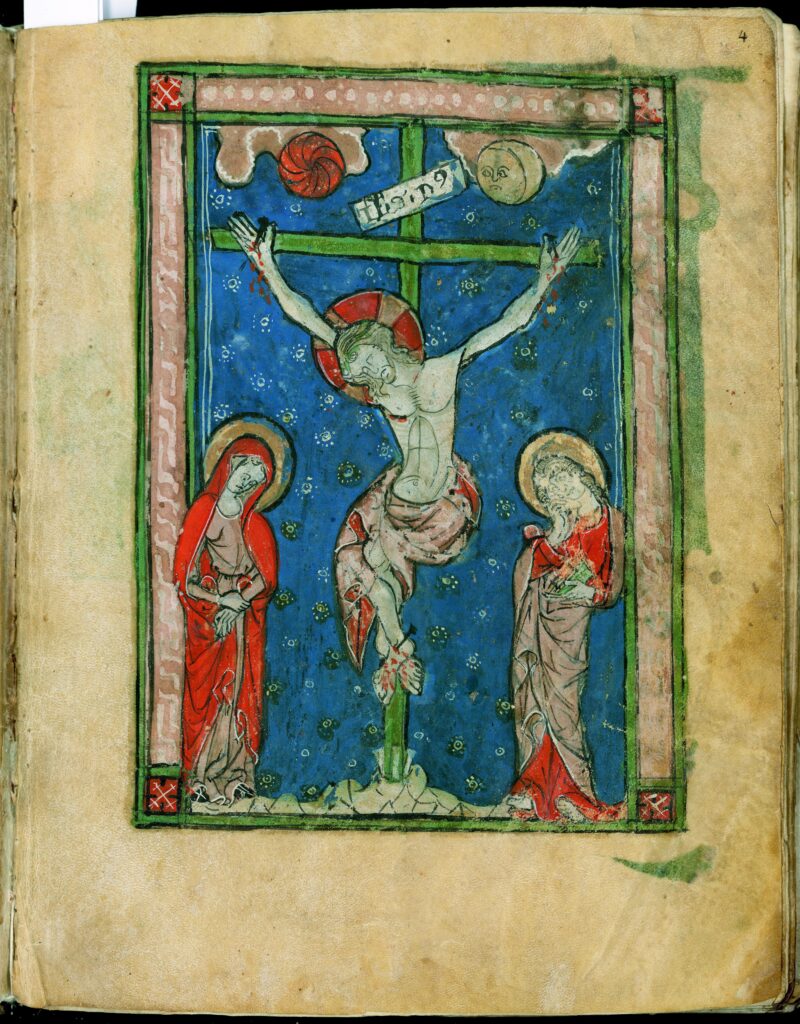

Néanmoins, même s’il marque une forme de consécration du Cros comme sanctuaire marial reconnu et l’entrée de la communauté des laïcs dans l’organisation du culte, ce document ne nous est parvenu que sous la forme d’une copie tardive, il est incomplet et non daté. On ignore pour quelle raison les scribes du Président Jean de Doat, qui le recopient en 1668, lui ont attribué cette datation. Peut-être à cause de la mention du Pape Clément, qui correspondrait alors à Clément III (1187-1191) ? Toutefois, les diverses mentions du roi de France qui y figurent plaident davantage pour une datation postérieure, plutôt située sous le pontificat de Clément IV (1265-1268) ou de Clément V (1305-1314). Quoiqu’il en soit, cette confrérie s’enrichie dans le courant du XIVe siècle d’un superbe missel enluminé. Ce manuscrit, dit « à l’usage de Notre-Dame du Cros » est offert à l’œuvre par Raymond Maistre. Il est aujourd’hui conservé dans les collections de la Médiathèque de Carcassonne Agglo (Ms 6).

Les marguilliers laïcs, chargés de la gestion matérielle du sanctuaire, figurent aussi dans la transaction passée en 1374 avec le curé de Caunes, Jean de Barrès. Le contentieux entre le recteur et les ouvriers porte alors sur la répartition du revenu des aumônes. A partir, de cet acte, ce sont bien ces derniers qui bénéficient de l’ensemble des dons faits au sanctuaire (cierges, chandelles, images, suaires et autres objets), qu’ils emploient pour l’utilité de la fabrique, moyennant le paiement annuel au curé d’une somme forfaitaire. Manifestement, l’argent rapporté par le sanctuaire constitue donc un réel enjeu entre les clercs et les laïcs. La transaction ci-dessus ne permettant pas d’assoir définitivement sa répartition, la querelle se poursuivra à bas bruit durant des siècles et il faudra un nouvel accord en 1704 pour aboutir à un nouvel équilibre, défavorisant alors largement les marguilliers.

Quoiqu’il en soit, la chapelle fait certainement l’objet d’importants travaux aux XIIIe-XIVe siècles, qui l’agrandissent et modifient profondément son aspect. Elle prend alors les caractéristiques du gothique méridional et se présente comme un large vaisseau à trois travées, ouvrant sur un chevet plat, contrebuté par deux chapelles latérales. De cette période datent également des clefs de voûte sculptées, encore visibles aujourd’hui dans le sanctuaire. (Figure 4) Un document, dont l’original a disparu lui aussi, évoque d’ailleurs cette atmosphère de chantier. Il s’agit de l’acte de fondation de l’autel dédié à sainte Marguerite, érigé à l’incitation de Pierre Pélage, abbé de Caunes, le 6 avril 1280, qui fut retrouvé lors de travaux réalisés au début du XVIIe siècle. Ces transformations et ces embellissements se poursuivent d’ailleurs au XVe siècle, car c’est de cette époque que date la superbe statue de la Vierge à l’enfant, située dans une niche sous le porche d’entrée.

Ferveurs pèlerines et érémitiques

La dévotion pour la petite statue de la Vierge du Cros, datant vraisemblablement du XIIe siècle, ne se limite pas aux caunois. Elle attire bien au contraire de nombreux fidèles, venus de tout le Minervois et même de plus loin, notamment pour les fêtes de l’Assomption et de la Nativité de Marie (15 août et 8 septembre). Selon le chanoine Sabarthès, ce pèlerinage est connu depuis l’époque carolingienne, mais il ne nous fournit pas les preuves documentaires de cette affirmation. En tout cas, il est sans doute largement fréquenté à partir du XIIIe siècle et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En mai 1612, alors qu’une terrible sécheresse sévit dans la région, ce sont plus de 10 000 pèlerins, venus de 29 paroisses, qui viennent y demander le retour de la pluie. Aux XVIIIe et XIXe siècles, la renommée de la chapelle dépasse largement les limites du département et s’étend à l’ensemble du Languedoc, région pourtant richement pourvue en sanctuaires mariaux. Même les troubles de la période révolutionnaire ne parviennent pas à l’interrompre. En juillet 1933, une splendide manifestation, présidée par Mgr Jean Pays, évêque de Carcassonne, y rassemble plusieurs milliers de personnes. Il s

Mais le petit sanctuaire du Minervois n’attire pas que des pèlerins. Depuis une époque indéterminée, que l’on peut peut-être situer au début de l’Epoque moderne, la chapelle demeure placée sous la vigilance bienveillante d’un ermite. Gardien du sanctuaire, ce dernier jour aussi un rôle d’auxiliaire du culte, en recevant les pèlerins et leurs offrandes. Les documents d’archives nous ont conservés la trace fugace de certains d’entre eux. Tel Jean Ferrasse, natif d’Albi et âgé de 58 ans, qui s’y installe en mai 1649, sous la règle de saint Antoine. Ou Jean-Claude Menechel, narbonnais prénommé désormais Frère Pacôme, qui s’y retire en mai 1724. Ou encore François Bouclet, originaire de Caunes, qui prend possession du petit ermitage à la fin du XVIIIe siècle. Certes, la présence érémitique au Cros connaît aussi des périodes de vacance, mais elle perdure jusqu’au XIXe siècle. Le plus connu de ces solitaires demeure sans aucun doute le Père Joseph-Marie Chiron, fondateur de la congrégation de Sainte-Marie de l’Assomption, qui décède à Caunes en décembre 1852 et dont on voit encore la pierre tombale devant la porte d’entrée de la chapelle.

Fastes du Grand Siècle

Comme la presque totalité des sanctuaires mariaux français, Notre-Dame du Cros doit beaucoup à l’époque de la Réforme catholique : les XVIIe et XVIIIe siècles. C’est très largement cette période qui a modelé de façon pérenne le petit sanctuaire, en particulier pour ce qui est de sa décoration intérieure et de son mobilier.

Contre les critiques des Protestants, l’Eglise issue du Concile de Trente relance le culte marial, qui fait alors l’objet d’une forte promotion de la part des évêques réformateurs. Le registre de comptes des marguilliers, qui débute en 1623 et dont nous possédons heureusement une copie, l’original ayant disparu, est un document fondamental qui détaille tous les travaux réalisés dans la chapelle au fil des ans et des contrats. Durant deux siècles, les ouvriers et leurs mécènes ne vont pas cesser d’enrichir le sanctuaire par des acquisitions successives (meubles, tableaux, statues, objets liturgiques…).

En 1627, le marbrier et sculpteur italien Etienne Sormano, qui travaille aux carrières de Caunes, offre à la chapelle une statue de la Vierge à l’enfant en marbre de Carrare. Déplacée à une époque indéterminée, cette statue remarquable pourrait être celle conservée aujourd’hui dans l’église de Puichéric. En 1660, c’est la porte d’entrée du sanctuaire, en pierres de taille et d’un style plutôt classique ou Renaissance tardif, qui est réalisée par Jean Baux, maître architecte et sculpteur, qui travaille lui aussi aux carrières pour fournir en marbres les bâtiments royaux. Il œuvre également à Toulouse avec de grands artistes comme Gervais Drouet ou Pierre Mercier.

A l’intérieur de l’édifice, l’élément le plus important du décor est bien sûr constitué par les retables, central et latéraux. Ce magnifique travail, en marbres de plusieurs couleurs, est confié en 1681 à Michel Fore dit Lapalme, maître-architecte et sculpteur originaire de Lyon. Installé à Caunes, il met six ans pour réaliser le retable de l’autel central et les statues de pierre blanche. Lui aussi a déjà travaillé à Toulouse, pour l’église Notre-Dame de la Daurade et pour les Carmes. Il laisse toutefois au-dessus de l’autel central un tabernacle ou expositoire en bois sculpté et doré. Il ne s’agit pas toutefois de celui que nous pouvons encore admirer, qui masque d’ailleurs en partie le tableau central, sans doute récupéré plus tard dans l’ancienne église paroissiale disparue de Saint-Geniès.

Le décor des deux autels latéraux est ensuite achevé par les sculpteurs de l’atelier de Jean Baux, ce dernier étant décédé, à partir de 1687, grâce aux largesses financières de Gabriel d’Alibert, seigneur de Villemoustaussou mais membre d’une vieille famille notable de Caunes. De 1690 à 1693, c’est encore lui qui finance l’édification des retables des chapelles, œuvres des sculpteurs Jacques Séguier et Antoine Galinier. Enfin, en 1706, c’est ce même Antoine Galinier qui réalise la remarquable chaire à prêcher, mêlant des marbres incarnat, blanc, turquin et noir. Signalons que la plupart des tableaux qui ornent ce décor ne sont pas signés et donc d’auteurs inconnus.

Si le XVIIe siècle pourvoit la chapelle du Cros d’un décor somptueux, le siècle suivant l’entretient et le complète. En 1717, on répare la balustrade de marbre qui sépare le chœur de la nef. Entre 1748 et 1750, ce sont plusieurs marbriers, dont Etienne Cauquil, qui réalisent l’autel à tombeau du chœur. A partir de 1769, grâce à la vigilance des marguilliers, on intervient sur les voûtes qui se fissurent et menacent l’édifice entier d’une irrémédiable ruine. Des travaux urgents sont entrepris avec l’accord de la communauté d’habitants, alors que les financements ne sont pas encore trouvés. Pour ce faire, les ouvriers n’hésitent pas à hypothéquer les biens du sanctuaire, assurant ainsi sa préservation.

Destinées contemporaines

A la veille de la Révolution française, Notre-Dame du Cros a donc à peu près l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. Vendu comme bien national par les autorités révolutionnaires, le sanctuaire est acheté par Antoine Bouclet, perruquier de Caunes et frère de l’ermite qui y réside alors. En 1797, une fois éloignés les dangers de la Terreur déchristianisatrice, il le revend à 300 caunois qui en deviennent alors propriétaires en indivision. Propriété privée, confiée aux bons soins de la population, la chapelle échappe donc au saccage et à la destruction.

Le XIXe siècle, malgré quelques interventions parfois inopportunes, n’en bouleverse pas l’état. Entre 1858 et 1867, deux autres chapelles latérales sont installées. Celle dédiée à sainte Germaine de Pibrac remplace l’ancienne sacristie, tandis que celle dédiée à saint Joseph est édifiée à l’emplacement de l’ancienne chaire à prêcher. En outre, sur une parcelle voisine, un Rosaire de quinze stations est érigé entre 1895 et 1901. Il a été parfaitement et intelligemment restauré voici quelques années.

En 1997, deux siècles exactement après leur arrivée, les derniers ayants-droits indivis cèdent leur propriété à l’Association diocésaine. A cette occasion, une association loi 1901 des Amis de Notre-Dame du Cros est créée, montrant l’indéfectible attachement des populations locales au petit sanctuaire. A l’initiative de l’évêché, les Pères Passionistes s’y installent en 2001, dans le presbytère refait à neuf.

Incontestablement, c’est bien l’activité marbrière des siècles passés à Caunes qui a fait la richesse et la splendeur de Notre-Dame du Cros. Désormais, après trente ans de restaurations avisées et d’entretien par l’évêché, avec le soutien constant de l’association, l’avenir de la chapelle, chère au cœur des caunois, semble assurée ! C’est bien là l’important, afin que la petite Vierge du Cros continue d’apporter son message aux générations futures.

Claude-Marie ROBION, archiviste diocésain

Bibliographie

- Bonnet (Jean-Louis H.), « Les œuvres d’art classique à Notre-Dame du Cros (Caunes-Minervois) », Mémoires de l’Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, 5e série, tome 8, 1999-2001, p. 49-61

- Dudot (Bernard), « Notre-Dame du Cros », Histoire et généalogie en Minervois, n° 5, octobre 1991, p. 16-19 et n° 24, 2e trimestre 1996, p. 17-22.

- L’abbaye et le village de Caunes-Minervois (Aude). Archéologie et histoire. Actes du colloque de Caunes-Minervois, 22-23 novembre 2003. Archéologie du Midi médiéval, supplément n° 6, 2010, 223 p.

- Mahul (Alphonse), Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et de l’arrondissement administratif de Carcassonne, tome IV, 1863, p. 161-168.

- Rivière (Mgr Jean), Notre-Dame en Pays d’Aude, 1946, p. 35-43.

- Sabarthès (abbé Auguste), Essai sur les pèlerinages et le culte des saints avant la Révolution dans le Narbonnais, 1891, 34 p.